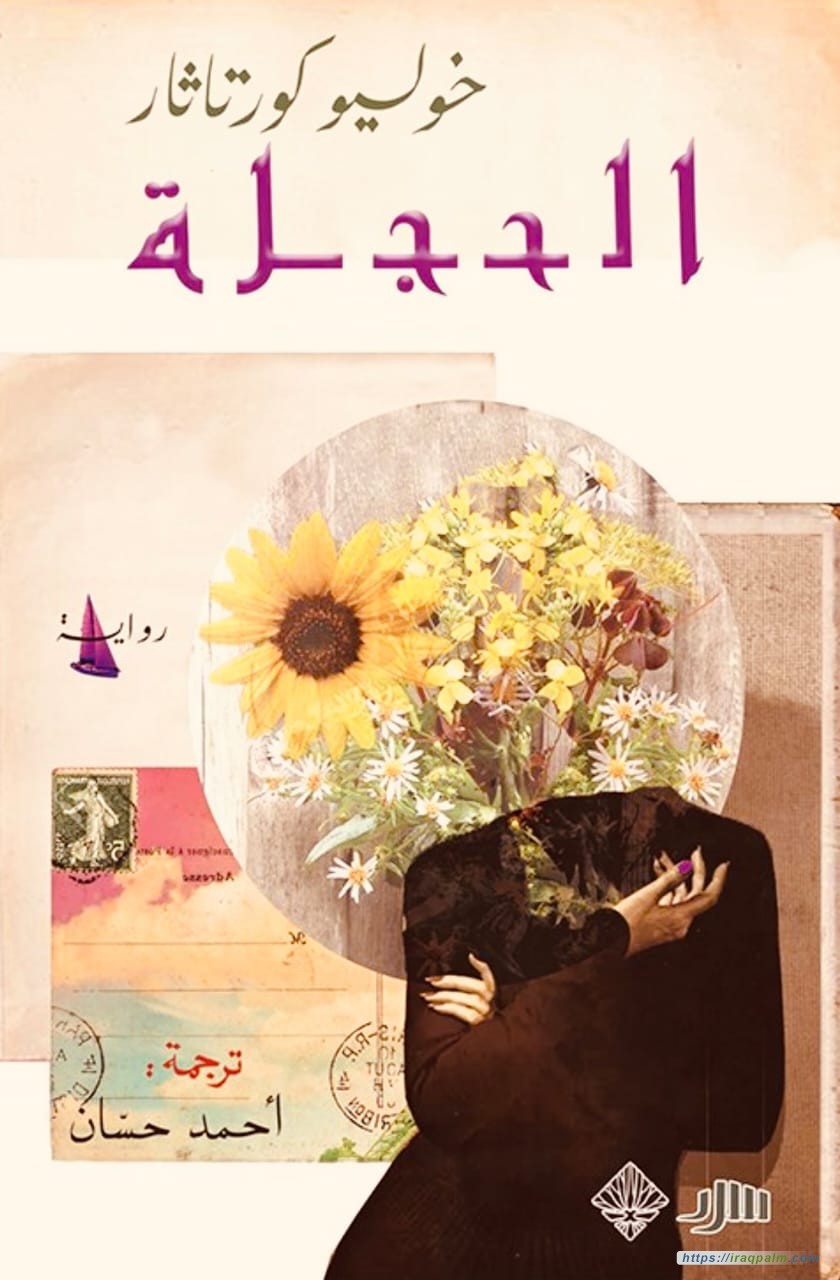

تقديم ترجمة رواية الحجلة لخوليو كورتاثار

أحمد حسان

صدرت الترجمة عن دار سرد للنشر 2024.

شكل ظهور “الحجلة” عام 1963 حدثا بارزا في ساحة الأدب الطليعي العالمي، لا الأمريكي-اللاتيني فحسب، جعل ترجماتها تتوالى مرات عديدة. وبعد ستين عاما من ظهورها مازالت تطبع وتقرأ، وما زال يسحرنا طموحها الاستثنائي والبراعة الاستثنائية لكاتبها. ما زالت معاصرة وتشكل جزءا من حداثتنا رغم صعوبة قراءتها.

فور ظهورها وضعت كورتاثار في “طليعة المعاصرة الإسبانو-أمريكية”، ورأى فيها البعض “أول رواية كبرى لأمريكا الإسبانية”، “تعادل في النثر الإسباني ما تعادله “عوليس” في النثر الإنجليزي” لأنها تضم “النثر السردي الأشد ثوريةً للغة الإسبانية”. وتجاوز الأمر الكتابة الإسبانية ليصفها س. د. ب. رايان بأنها “أقوى موسوعة للمشاعر والرؤى يمكن أن يكون قد أنتجها الجيل العالمي لكتّاب ما بعد الحرب”.

أما صعوبة قراءتها -التي تمثل حافزا إضافيا لعشاق الأدب- فترجع إلى كونها ترسانة من التجديدات على كل المستويات: في لغتها وبنيتها وأسلوبها ومداها تشير جميعها إلى البحث عن وحدةٍ أرقى، عن معنى أرقى للحياة. وفي نفس الوقت تظل لعبة ً لغوية هائلة مشبعة بالفكاهة والحيوية والشاعرية والطوباوية الملازمة لكل بحث أصيل.

تنتمي الحجلة إلى تقاليد الكتابة الإسبانو-أمريكية التي تميزت بالبحث الطوباوي والملحمي عن تجاوزٍ للكابوس التاريخي والفصام الثقافي. إذ مثلت القارة اللاتينية منذ اكتشافها يوتوبيا سرعان ما دمّرتها الممارسة العملية الاستعمارية لتحيلها إلى ملحمة. ومع نضوب الطاقة الملحمية لا يبقى لكتابها سوى إمكانية أسطورية.

تعني الملحمة أن يكون للقارة تاريخ مقدس، أي أن تحيا خارج التاريخ. بينما تتيح الأسطورة إمكانية إعادة التقاط ذلك الماضي، الذي هو تاريخٌ خالص، ليس ملكا لأحد، للدخول في الديالكتيك، الذي هو صنع التاريخ، وصنعه بالأساطير التي تعيد تفعيل الماضي.

طوال ذلك الماضي، كان الكاتب الأمريكي اللاتيني يعمل انطلاقا من امتياز مجموعة نخبة تقدمية تريد نقل العالم المتحضر الذي تمثله الدساتير الأوروبية إلى القارة الهمجية. وحين تم فرض تراكب العالم الرأسمالي الأمريكي الشمالي فوق البنيات الإقطاعية وشبه الإقطاعية للقارة، فقَد الكاتب موقعه ضمن النخبة، وسقط في غمرة البورجوازية الصغيرة. تحوّل إلى موضوعٍ لكل تناقضات، واستلابات، وحداثات ذلك المجتمع الاستهلاكي المتراكب فوق عالم القرن السادس عشر. تحول الكاتب من واعظ إلى كاتب حقيقي يشارك في الخطيئة والذنب وينغمس في وضع مشترك مع البشر الآخرين.

ولدت الرواية الأمريكية اللاتينية الجديدة من هذا الوضع الجديد للكاتب، ومن وعي جديد بمعاصرته، من وعي بأن الواقع ليس تلك الثنائية البسيطة بين الهمجية والتقدم، بل إنه معقدٌ ومتشابك إلى ما لانهاية، ينطوي على مصير تراجيدي لأن العادلين والظالمين مذنبون.

مع نهاية الملحمية ماتت الثنائيات التبسيطية السهلة. أصبح الواقع مُلتبسا وظنِّيا. لم يعد ما هو موجود خارج الوعي، بل كذلك انطباعه في الوعي واللاوعي. أصبح وقائعاً منعكسة في مرآة خيالات وأحلام وكوابيس وشكوك وهلاوس الكاتب. وأصبح الأمر الجوهري هو ذلك الجوهر التخيّلي، ذلك الخيال الخاص بالأدب.

لم يعد “الواقع السحري” أو “الواقع العجائبي” يحيل إلى عالمٍ فوق-واقعي، مثل الصور السوريالية، ولا إلى عالمٍ خارج الواقع، مثل عالم الأدب الفانتازي، بل يشير إلى البحث عما هو عجائبي في الواقع اليومي وفي وعي الكاتب.

القوة المحركة، إذن، للفن والأدب المعاصرين في أمريكا اللاتينية هي اختراع رؤيةٍ تعددية للزمن وللحركة، للحياة بوصفها صدفةً وتنوعا، خارج المتطلبات الصخرية للتاريخ والجغرافيا السكونيين. ضد ذلك العالم العتيق، يخلق كورتاثار عالما آخر، مختَرعا بكامله، مُختَلقا بكامله هو، على وجه الدقة، الوحيد الذي يمكن أن يمنح مغزى للخواء الإنساني بين الثنائيات المجردة للأرجنتين وللقارة عموما. ويملأ كورتاثار ذلك الخواء بالحادثة، والكوميديا، والخطأ، والابتذال، بكل ما لا يوجد في الطقس التكريسي للحياة الأمريكية-اللاتينية.

تقدم الحجلة بنية وتاريخا مخادعين. الجزء الأول “من الجانب الآخر”، هو باريس وتاريخ المنفي الأرجنتيني أوراثيو أوليبيرا، الذي يتذكر معشوقته ماجا وحياتهما المشتركة، والثاني “من هذا الجانب”، هو بوينوس آيرس ولقائه مع تاليتا، قرينة ماجا، ومع ترافلر، قرينه هو. والثالث “فصول يمكن إغفالها” يجمع كولاجا من الاستشهادات وقصاصات الصحف، والإشارات، والهواجس التي تمتد مما هو أكاديمي إلى ما هو بوب.

وتكمل “لائحة الإرشادات” البنية لتبدأ في تغييرها على الفور، إذ تدعو القاريء الباحث عن تسلسل الحبكة إلى قراءتها بالترتيب حتى الفصل 56 والاستغناء عن بقيتها بضمير مرتاح. لكنها تدعو القارئ المغامر إلى قراءة أخرى بترتيب آخر للفصول، يسير إلى الأمام وإلى الوراء وينطوي على لعبة تنتهي بالقراءة إلى الفصل 131 الذي يحيلنا إلى الفصل 58 ليعيدنا إلى الفصل 131، كأن الرواية تشير بذلك إلى طموح الرواية المفتوحة التي لا تنتهي أبدا. تفتح هذه القراءة الثانية الباب لقراءة ثالثة، ولما نتوجس أنه مالا نهاية للقراءة الحقيقية. فكورتاثار يقترح ما هو أكثر من مجرد سرد. غرضه هو استنفاد كل الصياغات الممكنة لكتاب مستحيل، يحل جذريا محل الحياة، أو بالأحرى يحوّل الحياة إلى قراءة هائلة لكل توليفات ما هو مكتوب.

أما الفصول التي يمكن إغفالها فهي أقل ما يمكن إغفاله، والأشد ضرورية لفهمٍ صحيح للرواية. لأنها تقدم بوليفونية واسعة من الأصوات التي تتحاور مع كل ما قبلها. إنها البوصلة التي ترشدنا إلى نوايا الكاتب وتعيننا على التوصل إلى معنى كلي يربط بين كل أجزاء الرواية.

نفس بنية الحجلة، المقسمة بين باريس وبوينوس آيرس، تشير إلى تفاعل اليوتوبيات الكامن في الثقافة اللاتينية، ويجعلها تندرج بلذةٍ تدميرية في نفس التقاليد التي انطلقت منها. لكنها ملحمة تتهكم على الدائرية التراجيدية المستحيلة، لتحل محلها دائرية كوميدية. وترتسم هذه الدائرية في لعبة أطفال، تُعدُّ بحثا عن سماءٍ لعبية لكنها، فيما وراء اللعب، سعى إلى يوتوبيا، إلى جزيرة لانهائية، إلى كيبوتز للرغبة.

تبدأ الرواية بتساؤل هو مفتاح هذا البحث اللامكتمل: “هل سأجد ماجا؟” التي اعتاد أوليبيرا أن يقابلها صدفة على جسر البون ديز آر، مقتنعا مثلها “بأن لقاء الصدفة هو أقل الأشياء صدفةً في حيواتنا”. ليقرر الشروع في هذه الرحلة الهائلة، من باريس إلى بوينوس آيرس، من حجلةٍ إلى أخرى، بحثا عما يدعوه “السديم المتجسد”: ماجا. هذا السديم المتجسد هو الرواية ذاتها.

إنها رواية جسورٍ بين ما ضاع وما يمكن استعادته. لكن ماجا، التي يطغى حضورها على مجمل الرواية هي غياب، ولا رواية بدونها. ومن ثم نعود إلى لائحة الإرشادات، التي تحيلنا بدورها إلى بدء جديد للرواية، إلى بحث، إلى مضاعفةٍ للواقع وإلى عدم الرضى الدائم.

رواية-مضادة تطرح للتساؤل لغة الكتابة ذاتها وأسلوبها وخيالها والقيم التي تنطوي عليها. تقدم نفسها “كنظامٍ مشوّش” في بنية مفككة، متنافرة، قائمة على تراكب النصوص من مصادر مختلفة وبلهجات متنوعة. برفض السيمترية الخارجية، الجامدة، الشكلية، يجري البحث عن وحدةٍ عميقة، عن وحدةٍ أكثر حيوية، وأقل ميكانيكية، وأشد انفتاحا.

الرواية تأمل طويل في تناقضات الواقع ومنظوراته المتعارضة، مشبعة بأصداء الدادائية والسوريالية ومبادئ الوجودية. سيقع على القاريء عبء القراءة الإبداعية النشطة التي تجمع شتاتها، لكن كورتاثار منحه كل المفاتيح اللازمة لفك شفراتها. في الحقيقة، فإن قارئ الرواية هو بطلها الوحيد. والقارئ الذي ينهيها لن يعود هو ذاته من بدأها.

طموح كورتاثار ، إذن، هو “الرواية الشاملة”، توسيع مجالات الرواية، فتحها على تعددية الاحتمالات غير المستكشفة حتى الآن. يشير موريللي، الأنا الأعلى لكورتاثار، إلى “الرواية الكوميدية”، بمعنى أن يبلغ نصٌ ما حدّ أن يلمِّح إلى قيمٍ أخرى. ويؤكد أن الكاتب الذي يظل خاضعا للغة التي باعوه إياها مع الثياب التي يرتديها والإسم والعماد والجنسية، لن يكون لعمله سوى قيمة جمالية. فلا يمكن شجب أي شيء إذا فعلنا ذلك داخل النسق الذي ينتمي إليه ما نشجبه. الكتابة ضد الرأسمالية بالمتاع الذهني والقاموس المشتقين من الرأسمالية هو مضيعة للوقت. على هذا الأساس يرفض كورتاثار الفن التعليمي والواقعية الاشتراكية اليسارية برسالتها لكنها كفنٍ رجعية وتقليدية بعمق. ويحرره ذلك من كل أرثوذكسية فنية ويتيح له أن يتموضع على الدوام على طريق الاستكشافات الأشد إثارة للاهتمام. فالفن هو نافذة مفتوحة على شيء آخر. والحب يمضي متحدا مع البحث الوجودي.

من هنا تكون الحجلة عملا راهنا، إذ تتناغم مع الكثير من جوانب الحساسية الراهنة. ويعني هذا أن نجاحها ليس مجرد موضة عابرة، بل إنها تحتل مكانا راسخا في تاريخ الأدب.

ولما كان هذا البحث يجري انطلاقا من اللغة بالضرورة، يطالعنا كورتاثار بلغة إبداعية ومرنة بصورة استثنائية، مخلصة لفرضيته الأساسية، التي صاغها ليثاما ليما في أن الإنسان يجري خلقُة بلا توقف ويخلِق بلا توقف. فقد قلّب البنية اللغوية على جميع أوجهها. بدءا من الاستعارات اللاعقلانية ذات الجذر السوريالي، إلى الاستعانة بالتعبيرات العامية، إلى التحريف المتعمد للكلمات، إلى اختراع كلمات خيالية تماما في سياق منطقي تماما بحيث يقوم خيالنا بملء الفراغات التي تمثلها كلمات غير مفهومة المعنى، إلى اختراع هجاء جديد للغة…، إلخ.

تمثل التجديدات في اللغة والأسلوب أبرز ملامح الرواية، وتنتشر، بتلاعبات لا تكاد تحصى، على جسدها كله. وقد لجأ إلى تقنية الأضداد، الشعور والتعبير عن “شيء بالغ التناقض بحيث يمكن أن يكون الحقيقة ذاتها”.

تطرح الرواية قبول الثنائية الدائمة، النعم واللا، الين واليانج، في مواجهة منطق إما أو التقليدي. وفي الاختلال المنهجي لعالم البالغين، المنظم، البرجوازي، يكتسب ما هو طفولي قيمةً إيجابية. يصبح ما يبدو بلا جدوى أشد خصوبة وضرورية، بقدر ما ينتزعنا من آلية الروتين المألوف.

يدور السجال حول هذه الأمور في حوارات طويلة بين جماعة من الفنانين تطرح وجهات النظر المتعارضة الذهنية والوجودية في آن واحد. لكنها أكثر من رواية فكرية. يجسد أوليبيرا التساؤل والبحث الدائمين ورفض المسلمات الكبرى، بينما تجسد ماجا التناغم والعفوية والحدس والحب التي يمكن أن تتوج بحثه ببلوغ يوتوبياه الخاصة، السماء كما تتجسد في الحجلة. لكنهما، مثل بقية الشخصيات يمتلئان بالجاذبية، والغموض، والقدرة الإيحائية.

ليست شخوص الرواية إذن شخصيات مكتملة ولا نماذج أصلية، بل مجازات تخوض صيرورةً دائمة وتتطلب مشاركةً نشيطة من القاريء للإفلات من موت الشخصية التقليدية التي استنفدتها، بدءاً من كافكا، النزعات الاجتماعية، والطبيعية، والسيكولوجية وغيرها من التيارات الواقعية.

ليست رواية سيكولوجية إذن، مثلما ليست رواية فكرية، رغم احتوائها على عدد هائل من الإشارات الثقافية: إلى عالم الجاز، الذي يعرفه كورتاثار معرفة خبير؛ والموسيقى الكلاسيكية؛ والرسامين؛ والكتاب؛ والعلماء؛ والرياضيين؛ والسينمائيين؛ ونقاد الفن. لكن الاستخدام الواسع للمواد الثقافية مع الإدانة القاطعة للثقافة القائمة، يشير إلى أمرين: أن الثقافة تشكل واقع أوليبيرا، وليست حِليَةً، بل عنصرا حاسما في خبرته الحيوية. والثاني أن الحجلة رواية انعكاسية إلى حد بعيد، تطرح نفسها للتساؤل بينما تتقدم. وإذا كان الراوي يستمتع بالسخرية من “الأدب الجيد” بالمعنى التقليدي، فإن ذلك لا يعني السخرية من الأدب عموما، بل إن واحدا من أهم عناصرها هو التأمل في مشكلة الكتابة.

الحجلة سمكة تعض ذيلها: هي أدب يحاول أن يكون أكثر من أدب، لكنه، بصورة حاسمة، لا يمكن أن يكون سوى أدب. لكن براعة كورتاثار الاستثنائية تتجلى في إلباس جدية بل وصرامة هذا الطموح أثوابا من الفكاهة والمفارقة والتهكم تنزع جهامته وتجعل التجريب ملكا للقاريء الذي هو المبدع الحقيقي للعمل النهائي. وبالفعل فإن البحث المتسامي والدعابة النازعة للأوهام تشكلان النغمة الخاصة بالحجلة، الطعم الخاص الذي تخلِّفه قراءتها في حلوقنا.

وإزاء التدفق والسلاسة الهائلين في لغة الرواية التي تستوعب بارتياحٍ تام أرقى درجات التجريد، وأدنى مراتب العامية والقَفَشات وحتى البذاءات، واجهت الترجمة صعوبات ضخمة. كان عليها ــ وهي تنطلق من العربية الفصحى التي يفهمها كل الناطقين بالضاد ــ أن تسعى إلى المرونة والتنوّع، وأن تنظر إلى اللغة كسيرورةٍ تفوق القواعد الصارمة التي تصيغ التعبير في مواضعات مستقرة. فاستخدامنا المتواتر للفصحى لابد أنه قد أضفى النعومة على زواياها الخشنة، كما ساهم اختلاف حساسيات اللهجات الفصيحة في كل بلدٍ في إكسابها ثراءً أوسع بكثير من حدود القاعدة الكلاسيكية ــ التي ربما يختلف المتخصصون على قدر كبير منها. من حقنا، إذن، أن نعتبر أننا نجيد العربية كما أجادها القدماء ــ بتعبير طه حسين ــ ما دام المنطوق يفلح في التعبير عن معنى واضح غير ملتبس ضمن شبكة الدلالات القائمة، ويكتسب دلالته من ترتيب أجزائه. لكنني، فضلا عن ذلك، حاولتُ، في بنية الفصحى، إضفاء بعض سلاسة لغة كورتاثار، ولو كظلٍ، وتطعيمها بنكهةٍ عامية بعض الشيء لتنقل بعض صدى لغته. الترجمة، دوما، هي نوعٌ من لغةٍ أجنبية، ربما يكمن بعض بلاغتها في رطانتها النسبية، لأنها علاوة على نقل المعنى وابتكار طريقة للتعبير عنه، تتولّى مهمّة توسيع حدود لغتها ذاتها. وفي هذا تكمن الجائزة على الجهد الشاق المبذول فيها.

وفي هذا الصدد، لا يمكن أن يفوتني أن أُعرب عن أسمى تقديري وأحرّ شكري للأستاذ فايز علام على تفهّمه وسعة أفقه وسماحته. كما أشكر القرّاء الانتحاريين الثلاثة الذين جرّبت فيهم تأثير الرواية وخرجوا مندهشين وسعداء. وفي انتظار المزيد من القراء، ونعدهم بالدهشة والسعادة.