مقال ياسمين زهدي

نُشر في «ديتوكس» بموقع مدى مصر ويعاد نشره بإذن من الموقع

كيف تحوي اللغة تاريخ شعب بأكمله؟ كيف تسمع مقطوعة موسيقية في كلمات مكتوبة؟ كيف تصف منحنيات وتعرجات ألم قديم توارثته أجيال في حكاية أخّين، يحاول أحدهما إنقاذ الآخر من محاولته لإنقاذ نفسه؟

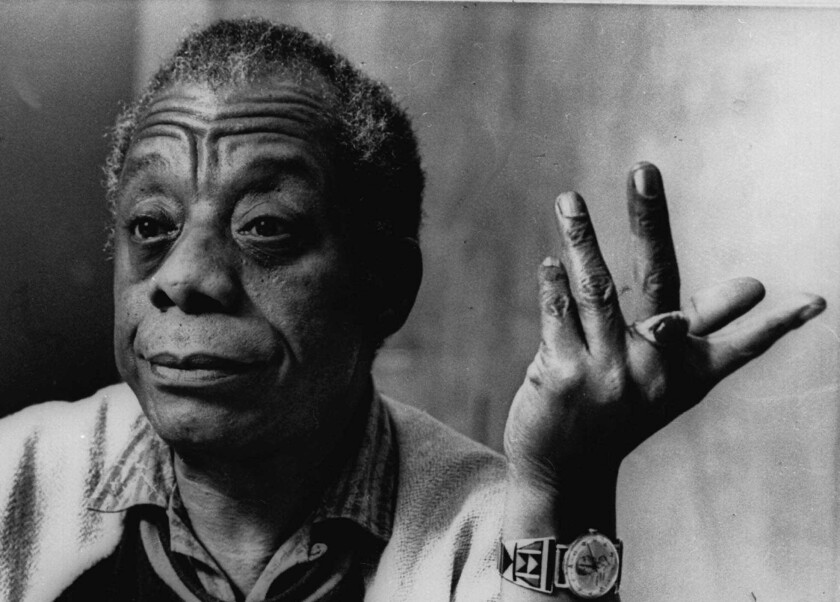

قد تجد الإجابات في قصة بديعة لجيمس بالدوين تُدعى «Sonny’s Blues» نشرت للمرة الأولى في 1957. قرأتُها في 2014 فوقعتُ مجددًا في حب القصة القصيرة كشكل أدبي. الراوي مدرس رياضيات في مدرسة ثانوية في هارلم بنيويورك، يحكي عن علاقته بأخيه، سوني، مدمن هيروين متعافٍ خرج لتوه من السجن، يلعب البيانو ويعشق الجاز ويرغب في جعل الموسيقى محور حياته. يعتقد أخوه الأكبر أن إصراره على أن يصير موسيقيًا محترفًا ما هو إلا محاولة للانغماس في نمط الحياة الذي أودى به لطريق المخدرات، ويحاول الأخ الأصغر أن يقنعه أن الأمر بالنسبة له مسألة حياة أو موت؛ الجاز هو ملاذه الأخير.

تلك هي القصة، ولكن كما هو الحال دومًا في أي عمل أدبي كبير، هناك قصة وراء القصة. والقصة الكامنة وراء القصة هنا هي تراث الخوف والفقد الذي يعيش في كنفه شعب أمريكا الأسود، والصراع المستمر بين محاولات تكريسه والفكاك منه.

أنا مترجمة. لم أدرس الترجمة، لم أتدرب عليها بشكل احترافي، لم أنوِ أبدًا أن يكون التعثر في الطريق بين لغتين مصدرًا لعيشي أو جُلّ ما أقضي فيه ساعات عمري. ولكني أترجم. وُلدت في لغة وولعت بأخرى فصرت أعيش بينهما، أقرأ وأكتب وأتكلم وفي رأسي حوار مستمر بين تلك وهذه، حوار محمل بما هو أثقل من الحروف، كثيرًا ما يتحول إلى معركة ضارية تفضي إلى صمت: صمتي أنا. أطوف بخفة أحيانًا في أرجاء الإنجليزية، ولكن للعربية سطوة لا ترحم وإن ظلت تعاندني، فأعود وأعود. أكتشف بعد حين أن اللغة -أي لغة كانت- ماكرة، وكاذبة: تُخيل لك أنك في طريقك إلى تطويعها، فقط لتقذفك مرة أخرى في مواجهة جدار الصمت، وتتركك للشكّ: أهي حدود اللغة، أم حدودك أنت؟

فكرت كثيرًا في ترجمة «Sonny’s Blues» ولكني ظللت أتردد، وأخاف، ولم أتمكن يومًا من تجاوز هيبتها، أو بالأحرى هيبة بالدوين بكل ما صار يمثله لي عبر سنوات. تُرجم عدد من روايات بالدوين إلى العربية، ولكن لم تصادفني أبدًا ترجمة لأي من قصصه القصيرة، حتى عثرت على معلومة تفيد بأن نسخة عربية من «Sonny’s Blues» صدرت بالفعل عام 1989 عن دار المأمون في بغداد، ترجمتها سجدة السعدون تحت عنوان «أحزان سوني». ولكني لم أجد أثرًا للنسخة المترجمة على الإنترنت، ولم أتمكن أبدًا من الحصول عليها مطبوعة. أقرأ «Sonny’s Blues» الآن للمرة الخامسة، وأشعر بالغواية. لا ضرر في ترجمة جديدة، خاصة وقد مرّ عمر على صدور الأولى، عمري تقريبًا: 31 عامًا.

هل أجرؤ؟

أبدأ في تمرين بسيط، دون التزام. أحول الجمل إلى العربية في رأسي بينما أقرأ. تجري العملية بسلاسة في بدايتها، أتشجع فأكتب الفقرة الأولى في تطبيق الملاحظات على التليفون هكذا:

«قرأتُ عن الأمر في الجريدة، في المترو، في طريقي إلى العمل. قرأت الخبر، ولم أصدق، فقرأته مرة أخرى. ثم أعتقد أني حملقت فيه، في الخط الذي كُتب به اسمه، الذي حكيت به القصة. حملقت فيه في أضواء عربة المترو المتأرجحة، وفي وجوه وأجسام الناس، وفي وجهي أنا، حبيسًا في الظلمة الصارخة بالخارج.»

أقرأ الفقرة مرة أخرى ويبدأ الشك.

الأضواء هي التي تتأرجح، لا العربة؛ يقول النص: «the swinging lights of the subway car»، في الترجمة يبدو أن العربة هي التي تتأرجح. ولكن إذا كتبت «الأضواء المتأرجحة بداخل عربة المترو»، سيتغيّر الإيقاع. والجملة الأخيرة وقعها غريب: هل يفهم القارئ أن المقصود هو أن الراوي ينظر إلى انعكاس وجهه في زجاج المترو، فيبدو وكأنه محبوس بداخل عتمة النفق الذي تسرع العربة خلاله؟

كيف أنقل انسياب الإنجليزية إلى الفقرة العربية؟ يكاد الصمت يغلبني فأعود إلى العنوان؛ لنبدأ من البداية. ولكن الجدار هنا أعلى. يلعب بالدوين على المعنى المزدوج لكلمة blues في الإنجليزية: موسيقى الـ«بلوز» هي شغف سوني، ولكن حين يصاب الشخص بالـblues فهذا يعني أنه حزين، أو يشعر بكآبة ما. إذا ترجمت العنوان إلى «أحزان سوني» كما فعلت المترجمة التي سبقتني، سيخسر أحد المعنيين. «لاعب البلوز الحزين»؟ ولكن دون اسم سوني يفقد العنوان حميميته؛ يفقد صوت الراوي المُحب لأخيه.

حسنًا، لأقرأ وأنسى الترجمة لوهلة. انجرف مع القصة، ومرة أخرى يأسرني المشهد الذي يتذكر فيه الراوي الجلوس مع الأهل بعد العودة من الكنيسة يوم الأحد حين كان طفلًا، بينما يخفت ضوء الشمس بالخارج ويتسرب الليل. يبدو تجمعًا عائليًا معتادًا، حتى تتكشف لنا أوجاع الحاضرين، دون أن ينبس أحد بكلمة؛ ذات الأوجاع التي عاناها أجدادهم، والتي سيعانيها الصغار من بعدهم، ومنهم الراوي. سأحاول مرة أخرى:

«يزحف الليل في الخارج ولكن لا أحد يدري بعد. قد ترى الظلام ينمو عبر النافذة، وتسمع ضوضاء الشارع كل حين، وربما صلصلة الرقّ من إحدى الكنائس القريبة، ولكن في الغرفة يسود الهدوء. للحظة لا يتكلم أحد، ولكن تعتم الوجوه كلها، كالسماء في الخارج… ينظر الجميع إلى شيء لا يستطيع الطفل أن يراه… ربما يجلس أحدهم وفي حجره طفل، ربما يربت على رأس الطفل دون تركيز… الصمت، الظلمة الآتية، والعتمة في الوجوه يخيفون الطفل بشكل غامض. يتمنى ألا تتوقف اليد التي تربت على جبينه أبدًا، يتمنى ألا تموت أبدًا. يتمنى ألا يأتي وقت لن يكون فيه الكبار جالسين حول غرفة المعيشة، يتحدثون عن كل شيء: من أين أتوا وماذا رأوا وما الذي حصل لهم ولذويهم. ولكن جزءًا يقظًا في أعماق الطفل يعلم أن لكل ذلك نهاية، بل أنه ينتهي بالفعل. بعد لحظة سينهض أحدهم ويشعل الضوء. ثم سيتذكر الكبار وجود الأطفال ولن يتكلموا مجددًا لبقية اليوم. وحين يملأ النور الغرفة، يمتلئ الطفل بالظلام. يعلم أنه كلما حدث ذلك، يقترب هو من الظلمة الزاحفة بالخارج. تلك الظلمة هي ما كان يتحدث عنه الكبار. منها أتوا، وعليهم تحملها. يعلم الطفل أنهم لن يقولوا المزيد، لأنه إذا عرف أكثر من اللازم عما حدث لهم، سيعرف أكثر من اللازم -وقبل الأوان- عما سيحدث له.»

هل نستخدم الخط المائل للتوكيد في العربية؟ لا أظن؛ هي آلية أمريكية على الأغلب. هل يهم ذلك؟ لما لا يمكننا استعارتها إذا كانت تخدم صوت السرد كما يرغب الكاتب أن يسمعه القارئ؟ ما علينا. أشعر بشيء من الرضا تجاه الجزئية التي ترجمتها وإن كنت غير مقتنعة بشكل تام، سأعود إليها لاحقًا.

أستأنفُ القراءة فيقابلني الجدار مرة أخرى عند مشهد آخر مفضل. هنا يتابع الراوي اجتماعًا إحيائيًا مسيحيًا من نافذة منزله. يدور الاجتماع في الشارع ويقوده «أخ» وثلاثة «أخوات». يدلي الأخ بشهادته -في التقليد الإنجيلي البروتستانتي يعني ذلك أنه يحكي كيف صار مسيحيًا، أو كيف «وُلد من جديد»- ثم تدق إحدى الأخوات على الرقّ وتغني: «ليتني أسمع أمي تصلي مرة أخرى». لست متأكدة ما إذا كان الراوي يشير إلى الجمع كـ«أخ» و«أخوات» من منطلق ديني، كما يلقب أعضاء الكنيسة بعضهم البعض، أم من منطلق التضامن العرقي كما جرت العادة بين الإفارقة-الأمريكيين حين ينادون على رفاقهم أو جيرانهم وأحيانًا أي شخص أسود لا يعرفونه حتى بـ«أخي» أو «أختي». أزداد ارتباكًا لأن المشهد غارق في تفاصيل الحياة الجماعية في شوارع هارلم، حيث يصطف المارة ليسمعوا، رغم تكرر تلك الاجتماعات بشكل دوري كما يقول الراوي:

«المرأة ذات الرقّ، التي يهيمن صوتها على الجو ويتوهج وجهها بالفرح، لا يفصلها سوى القليل عن المرأة التي وقفت تشاهدها، بسيجارة بين شفتيها الغليظتين المتشققتين وشعر كعشّ الوقواق ووجه متورم تتخلله الندبات -آثار ضربات عديدة تلقتها- وعينين لامعتين كالفحم. ربما كانتا تعلمان ذلك، وربما لهذا السبب، كلما وجهت إحداهما الحديث للأخرى -وكان أمرًا نادرًا- كانت تسميها أختًا.»

تربّى بالدوين في أحضان الكنيسة الإنجيلية؛ كان زوج أمه واعظًا، وتعرّض جيمس لتجربة روحانية غامرة في بدايات مراهقته (هي محور روايته الأولى، «Go Tell It on the Mountain» أو «أعلِنوا مولده فوق الجبل»، والتي نُشرت عام 1953)، فصار قسًّا ناشئًا، وكان يخطب في الكنيسة في مناسبات متفرقة. ورغم هجره للكنيسة بعد ثلاثة أعوام فقط، ظلت تجربة بالدوين الدينية -بخصوصيتها المرتبطة كليًا بنشأته في هارلم في النصف الأول من القرن الماضي- حاضرة بكثافة في لغته، سواء في كتاباته أو في خطبه وحواراته اللاحقة في سياق نضاله السياسي. كلما سمعت أو قرأت بالدوين فكرت: «إن من البيان لسحر».

كيف تترجم السحر؟ كيف تسعى لتكرار معجزة كان حدوثها مستحيلًا من الأصل؟ ألا يعد ذلك طمعًا، غرورًا، سذاجة على أفضل تقدير؟ اللغة ليست كلمات؛ اللغة حمّالة تجارب وأماكن ووجع وتاريخ وروح. كيف تترجم الروح؟ ألك أن تحاول؟ كيف أُخرج المعنى من بيته -الذي استقر فيه بعد معركة لا تنتابني ذرة شك في حدوثها- فأعيد قولبته ليتيسر تمريره عبر باب بيت جديد، بيت غريب؟ كيف أمنع تجاربي وأماكني ووجعي وتاريخي من التسلل إلى الكلمات، كيف أمنع الكلمات من امتصاص روحي والتشبع بها؟ وما قيمة أي نص مترجم إن لم يمسّه شيء ممَن أقدم على امتلاكه؟ أي خيانة تلك؟

ولكن ألا تعد أي كتابة -أي استخدام للغة، في واقع الأمر- خيانة للمعنى؟ وما هو البديل سوى الصمت؟ للصمت أيضًا سحره، ولكنه سحرٌ لا يعوّل عليه. لم نخلق لنصمت، هكذا أكتشف، مرة تلو الأخرى.

اللغة غواية، وليس في وسعي سوى الانصياع.

«ثم تجمع الكل حول سوني وهو يعزف. بدا بين الحين والآخر وكأن أحدهم يقول: آمين. ملأت أصابع سوني الجو بالحياة، حياته. ولكن حوت تلك الحياة حيوات أخرى كثيرة. وعاد سوني في الزمن طويلًا؛ بدأ بنوتة بسيطة ومسطحة كانت هي افتتاحية الأغنية. ثم شرع في أن يجعلها له. كانت جميلة لأنها لم تكن متعجلة، ولم تعد مرثية. خيل إليّ أني أسمع كيف احترق كي يسعه امتلاكها، كيف نحترق كي نمتلكها نحن فيما بعد، كيف نكفّ عن الرثاء… خلا وجهه من العراك الآن. سمعت ما مرّ به، وما سيستمر في المرور به إلى أن يرقد تحت التراب. قد جعله ملكه: ذلك الخط الطويل الذي لم يعرف منه هو سوى أمنا وأبينا. وكان الآن يعيد منحه، كما لكل شيء أن يعود… رأيت وجه أمي مجددًا، وتصورت، لأول مرة، كيف جرح حصى الطريق التي مشتها قدميها. رأيت الشارع الذي مات فيه أخو أبي تحت ضوء القمر… رأيت طفلتي مرة أخرى ولمست دموع إيزابيل مرة أخرى وشعرت بدموعي تجتمع في عيني. ومع كل ذلك كنت أعي أنها مجرد لحظة؛ أن العالم ينتظر بالخارج، جائعًا كنمر، وأن العناء يمتد فوقنا، أعلى من السماء.»